勧学祭

2025年3月16日(日)午後2時より、本殿にて勧学祭が行われました。当日はあいにく小雨となり、3名の児童たちは拝殿にて勧学祭が執り行われました。来春から小学校に入学される新一年生のおまつりで、子供たちの学業成就や健康、交通安全を祈願します。お一人おひとり、本多宮司より名前を読み上げて祈願いたしました。児童の皆さんにランドセルのお守りと記念品をお渡ししました。

慰霊祭

2025年3月16日(日)午後3時 英霊殿にて戦没者慰霊祭が執り行われました。今年は戦後80年目を迎え、慰霊祭の参加者も年々減少傾向にあります。大雨の中、ご遺族の方々の参列は4名と少なかったですが、国分町戦没者32名の慰霊と恒久的平和を祈願いたしました。

節分祭「福は内、鬼は外」

2025年2月1日(土)午前10時より節分祭、その後、引き続いて厄除祈祷祭、還暦祭が行われました。さて、2月3日(月)は立春です。立春とは春の始まりを表す言葉です。寒さも峠を越え、季節は冬から春へと変わりつつあります。また、節分といえば、豆まきや恵方巻を思い浮かべます。そもそも節分は、春夏秋冬4季節の節目のこととされ、その中でも年の初めとする立春の前日2月2日を節分とするのが風習となり行事として受け継がれています。当日は、厄除祈祷祭には4名の方が、還暦祭には2名の方がご祈祷されました。節分祭の神事の後、厄年や還暦を迎えられたみなさんやお子さんら14人、神社役員とともに、本殿や境内で「福は内、鬼は外」と豆をまき、1年の厄払いを行いました。

【厄除・還暦祈祷祭の風景】

古札祭

2025年(令和7年)2月13日(月)午前10時より、1年間に納められた古い神札(おふだ)や御守り、しめ縄などが神社役員によって炊き上げられました。なお、焚き上げは、2月にも行われます。

日待祭

2025年(令和7年)1月8日(月)午後7時より、日待祭(ひまちさい)が行われました。日待祭は、山の神祭とともに、国分地域の農業や林業を生業とする氏子の暮らしや安全を守るため神事で五穀豊穣を祈願し、古くから氏子たちが社務所で日の出を待って夜明かしする行事とされてきました。現在では、形式的に神事として近津尾神社が継承しています。なお、日待祭の謂れについては、中山宮司さんの動画を見てください。

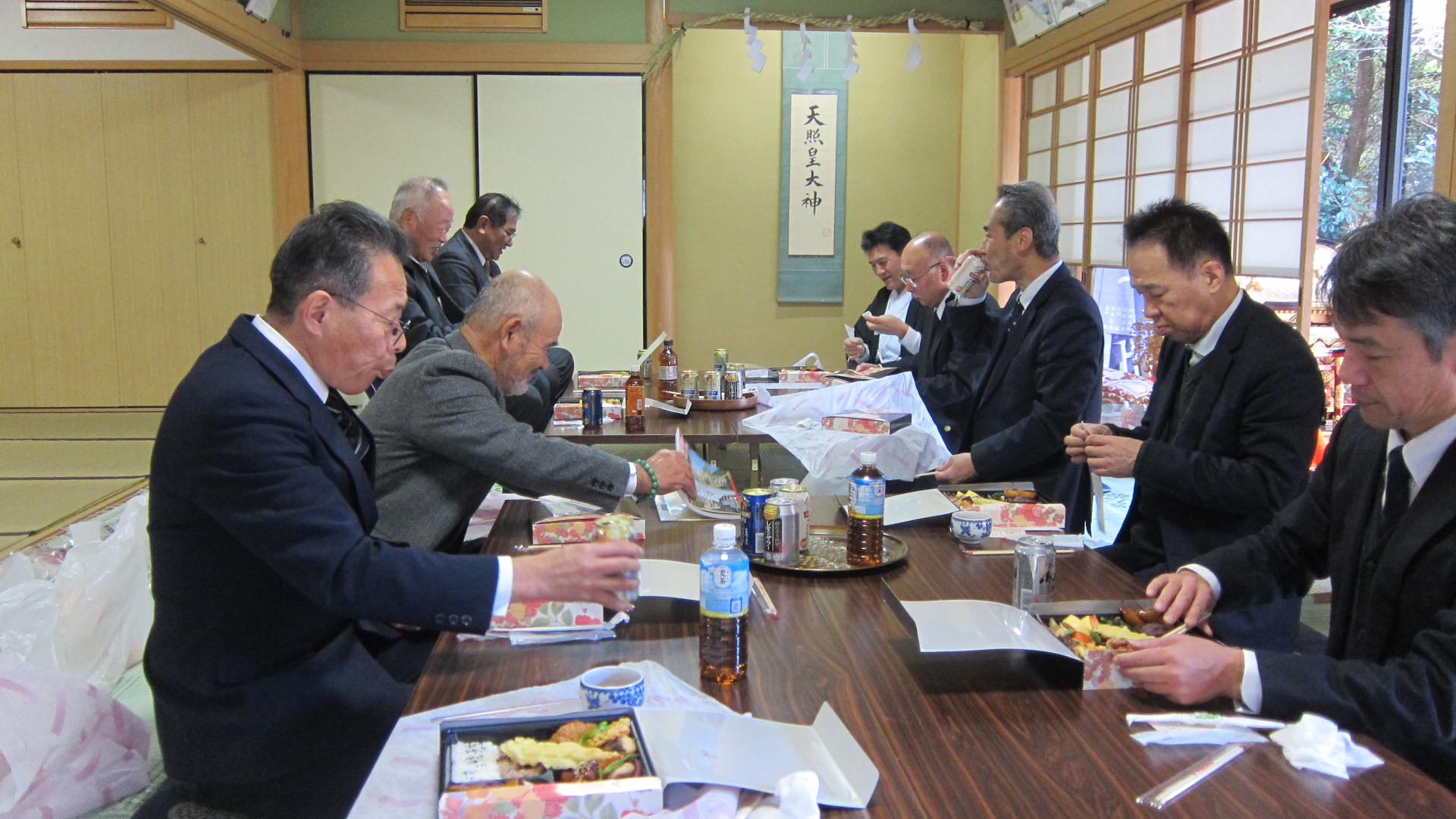

勧請祭

2025年(令和7年)1月12日(日)午前9時より、近津尾神社の社務所において、「勧請祭」が執り行われました。勧請祭は、地域の無病息災と五穀豊穣を祈願する祭事です。神事とともに勧請縄や勧請吊りが行われています。また、その風習や形状(大きさ、場所、縄、飾りつけなど)、やり方は、地域毎で大きく違っています。

地域の分布は、滋賀県、奈良県、京都府、三重県が多く、特に滋賀県では湖東から湖南、大津にかけて、古くから勧請祭が盛んに行われています。

勧請(かんじょう)とは、「勧め請う」ことを意味した仏教用語です。仏さまが永遠にこの世におられて、人々を救ってくださるようにお願いすることとされています。神仏の威霊や尊像などを招請して寺社等に安置することも勧請といい、また法要などに際して仏菩薩諸天善神に来到道場を請うことをも勧請という。

現在、当神社の勧請祭は、10名の当家(神道)により継承されています。以前は、当家(とうや)宅にて持ち回りで勧請祭が行われていましたが、当家の件数減少や世話役の負担増や運用面の煩雑さを解消するために、3年前より神社社務所にて行っています。また、花吊りの形状は地域差があり、国分では、しめ縄に大量の榊(さかき)を束ねて花吊りをつくる独特な形状となっています。国分町の出入口(国分1丁目石碑)・神社の表参道入口・当家宅の3か所に花吊りを行い、国分地域の皆さんの暮らしの安心・安全と無病息災、五穀豊穣を祈願します。